真木千秋 展

蚕衣無縫XIV

2025.12.6 Sat—12.21 Sun

11:00–18:00

休廊日 12.9 Tue, 12 Fri, 17 Wed, 18 Thu

真木千秋在廊日 12.6 Sat, 7 Sun

お話し会 12.6 Sat, 7 Sun 14:00–(予約不要)

2002年より始まった、テキスタイルアーティストであり真木テキスタイルスタジオを主宰する真木千秋さんの百草での企画展『蚕衣無縫』は、14回目を迎えます。毎回、展示の中でその時々の実験的な作品をインスタレーションとして発表して来られました。

時を経てganga工房を立ち上げられ、真木千秋さんの飽くなき好奇心や探究心からこれまで積み上げてこられたことが、まさにいま結実し日々紡がれています。生命の始まりから育て寄り添う生活から生まれる作品、またその営みそのものが奇跡のような事だとつくづく思います。

今回は、千秋さんがタッサーシルクや様々なシルク、ウール、苧麻、染料となる植物の様々な姿から触発され生まれたアートワークのインスタレーションを中心に、それらの作品を用いる見立ての発見も楽しみにお越しください。

ganga工房での営みがピュアに感じられる空間を百草で作り出したいと思います。

百草 安藤明子

出品内容

真木千秋アートワーク

アートとの境の無い用のもの(クッション、ストール、バッグなど)

真木千秋×衣生活アトリエ コラボレーション(サロン、上衣、襟ケープなど)

お話し会

12.6 Sat, 7 Sun 14:00–(予約不要)

千秋さんの感性が捉えた美しく衒いのない写真には、いつも心打たれます。

お話し会では、千秋さんが切り取られたgangaの風景とともに、様々な過程を経て出来上がった作品を実際にご覧いただきながら、お話を伺えましたらと思います。

貴重な機会、ぜひお楽しみにいらしてください。

真木千秋 まきちあき

富山に生まれ、東京武蔵野に育つ。

1980 武蔵野美短期大学工芸テキスタイル科卒業。

1981 アメリカ・ロードアイランド造形大学に編入。

ファイバーアーティストのSheila Hicksのアシスタントをする。

1982 群馬桐生のテキスタイルプランナー、新井淳一氏と出会う。

1985 アメリカ・ロードアイランド造形大学卒業。

ニューヨークでフリーのテキスタイルデザイナーとして働く。

1989 インドにて織り職人たちとの創作活動を始める。

1990 東京郊外のあきる野市に移住。真木テキスタイルスタジオを設ける。

1994 沖縄西表島の染織家、石垣昭子さんと出会う。

1996 東京・青山にmaki textile studioの直営店をオープン。(–2006)

1997 石垣昭子さん、真砂三千代さんと真南風(まーぱい) プロジェクトを始める。翌年ニューヨークで発表。

2006 あきる野市の仕事場にmaki textile studioの直営店をオープン。

2009 インド北部ウッタラカンド州にて新たな工房「ganga」を始める。

2016 同地にganga maki 工房完成。(設計施工 Studio Mumbai)

展示会出展

ドイツ・ブレーメン ノイエス博物館「デザインタイム」1994

イスラエル近代美術館「TEXTILE WIZARDS FROM JAPAN」1996

インド・ガンディー美術館「JAPANESE TEXTILE DESIGN」1997

ニューヨーク・MOMA近代美術館

「STRUCTURE AND SURFACE CONTEMPORARY JAPANESE TEXTILE」1998

真木千秋&Maki Textile Studio

Instagram @maki.tex

Instagram @chiakimaki

Instagram @gangamaki

◎蚕衣無縫展

毎回の展示のはじまりに、千秋さんと三人、今回は…と話し合い、時に安藤のアイデアを取り入れつつ…出してきた古い布、例えば雑巾や丹波布などから千秋さんが閃いて…ということもありました。話し合いができない回も、千秋さんが必ず「今回のテーマ」として果敢な冒険を挑む場として「蚕衣無縫」展を楽しみにしてくださっていました。

展覧会搬入・設営日には、千秋さんの感性から唯一無二の素材と技術により生まれた毎回あたらしい実験的な真木千秋作品を完成させ、キラキラ眼を輝かせて見せてくださるのです!

そして、千秋さんの作品を百草空間でどう見せるかを、安藤がそれは楽しそうに、什器を探し出したり新たに作ったりしてインスタレーションとして完成させます。

〈真木千秋さんより〉

安藤さんのアイデアを取り入れつつ…というより、

お二人とものづくりの話をしていると、つい “ぴぴっ” と閃いてしまい、

「これもやってみたい、あれも試したい」と次々にインスパイアされてしまいます。

その瞬間が本当に面白くて、

ももぐさでの展示が毎回とても楽しく、心からありがたいと感じています。

それはきっと、雅信さんと明子さんが “作り手” であるだけでなく、

作品も、ももぐさという場のあり方も、

そして人生そのものも、楽しみながら創り続けていらっしゃるからだと感じています。

だからこそ、人が自然と集まってくるのだと思います。

◎「天衣無縫の仕事」美術史家 土田真紀

(蚕衣無縫|真木千秋と百草が提案する布と衣 2001年5月、初回に寄せてくださった土田眞紀さんの文章をご紹介いたします)

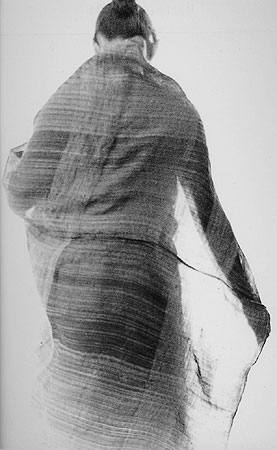

法隆寺金堂壁画の飛天、船の舳先に立つサモトラケのニケの像、あるいはボッティチェッリの春の女神など、この世の存在ならぬ女性が身に纏っているのはいつも、微かな風にも翻る薄衣である。それは、人間の手技では到底及ばないほど細く紡がれた糸で織られた、最高の布でつくられているにちがいない。「天衣無縫」という言葉があるように、縫い目のような人工の手の跡はなく、あるがままそのままで完璧な布、完璧な衣、まさに「神業」の産物である。

あり得るかぎり上質な布を求めて、人間の手仕事もしばしばこの「神業」をなぞろうとしてきたのかもしれない。けれども人間の手は人間の手であって神の手ではなかった。「神業」に近づこうとする布は、むしろ自然な姿からは遠ざかり、人工の極致となってしまうのが人間の宿命なのではなかろうか。高度な職人技の産物が、しばしば技巧ばかり目について魅力的でないのはそのせいかもしれない。そこにあるのは「天衣無縫」とは対極の世界である。

真木千秋さんも百草の安藤明子さんも、最高の布、最高の衣といった一つの方向へ突き詰めていく仕事とは別のあり方で仕事をしている。ともに糸や布を誰よりも大切に考え、用いている人であるが、普通に職人技と呼ばれるものと異なっているのは、糸をあるべき布に、布をあるべき衣に従わせるのではなく、糸があって布があり、布があって衣があるように仕事をされてい る点である。

どれほど完璧に近づいたところで、人間が作るものには手の跡も残れば、縫い目もなしではすまされない。であるなら、与えられた糸や布をできるかぎりまるごと引き受け、生かそうとすることこそ、自然な人間の技、つまりは人間にとっての「天衣無縫」なのではなかろうか。まして絹は、まさに「天の虫」であるところの蚕が紡ぎ出す人間にとって天与の糸であり素材である。そうした素材を力で人間の側に引き寄せるのではなく、できるかぎり素材に寄り添おうとする二人の仕事は、すぐれて「女性的」な精神の産物であり、仕事であると思う。そうした布や衣は、その使い手や着る者を覆い隠し、うわべを飾るものではなく、また着る人を選んだりもしない。むしろ誰にも似合い、その人なりの姿を映し出して、外見と中身を見事に一致させる。ただ一つの最高を創り出すよりも、一つのものさしで計られるような価値観から自由な、それぞれによいという仕事をする方がはるかに大切だと私には感じられる。(2001.5)

蚕衣無縫|真木千秋と百草が提案する布と衣」(2001年5月)より