| 生と死の明滅 |

鋏を入れられた瞬間から死ヘと向かっているにもかかわらず、人は花を「生」の象徴であるかのように扱っている。その証拠に蕾を有り難がり、枯れそうな花を疎む。それは太古の時代から日本に伝わる美意識なのだろうか。

仏教が日本に入って来る以前、花は神が招来され宿る依代とされ、時と場所を定めて「立て」られた。その場合、永遠性を感じさせる為に、常磐木である榊や松が使われた。一方、人間の霊に対してはよみがえりを期待して生命の象徴として花が「供え」られた。常に深い緑をたたえているか、瑞々しい花を咲かせていることが重要であった。それに反した花を戦後生けたのは、1970年代の中川幸夫である。2万本のチューリップの花びらの固まりが、赤い液体を放出しながら死んでいく様は圧巻だった。そして一昨年川瀬さんが完全に死に枯れた牡丹の花を生けられた。久々に鳥肌が立った。

花を生けたり、供えたりする歴史は長いものの、いけばなとして花を生けるようになったのは約600年前、それから池坊が求道的な花を生け、哲学をするかのように花と対話を始めたのが約500年前である。明治以降、それまで美術という概念がなかった日本は、文化全般を西洋のように純粋芸術化してきた。戦後の前衛華道はまさしくその流れの中にあり、表現の幅を広げることに寄与してきたことは認めるものの、肝心の花との対話がなくなり華やかな反面詰らなくなった。花の世界だけに限らず、芸術全般において芸術の為の芸術ではなく、生活からの芸術が今求められている。

川瀬さんの花は、非日常的な中川氏の花と違い、日常を徹底的に追求する所から生まれる。そして、日常という現実を突き抜けることで非日常の世界を作り出し、日常に一瞬の緊張感をもたらす。それは花を生けるという人間の行為の本質と、花の持つ意味を突き詰めた者にしか追求し得ない世界である。現代から太古へ縦横無尽に駈けながら探ることによって生まれる川瀬さんの花には、古典だの前衛だのという形式は関係なく、ただあるのは天を意識しながらも自分と向き合う現実の花だけである。

先述の枯れた牡丹に、他人毎としての死ぬ−生きるというより自分を殺す−生かすという武士道や仏教の精神のようなものを感じた。切り取った瞬間から死んでいく花つまり殺された花を生かして、生を輝かせる。花の命を自分に逆照射させられる。禅でいう捨てて得る。江戸時代の武術書とでもいうか「葉隠」には、処世術が沢山書いてあるが、最初に死を覚悟しろというところから始まっている。死を認識することからしか、生は輝かない。

花の好きな民族は多い中、いけばなとなると日本固有の文化と言わねばなるまい。その理由の一つに絶対的な神という存在をもたないことが挙げられるが、もう一つには前述した通り、花を観賞することでインスタントに生と死を感じられることがあろう。(野球や将棋が好きなのも同じ理由であるような気がする)

ちょっと前までの日本では、正月に国民全員が一歳年を取っていたので誕生会などなく、一年を通して先祖の供養の方が大事であった。現代では誕生会が花盛りである。生と死の細やかな繰り返しの方が日本人の肌には合うと思うのだが・・・。人の命も交流電灯のように、生と死の明滅によって光輝くのである。

今回の展示は、「白」をテーマに、百草との共同により空間の迷路を作り、「花」の意志としての茶花を終わりなく川瀬さんが生け続けられる。白の中に一瞬でも生と死を感じ取って項ければ幸いである。 |

| 百草 安藤雅信 |

|

|

|

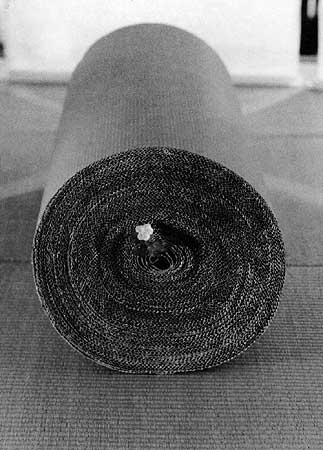

| 川瀬敏郎 花:二輪草 花器:巻段ボール |

| 川瀬敏郎 |

| 1948 |

京都に生まれる

幼少の頃より、池坊の花道を学ぶ |

|

|

|

日本大学芸術学部卒業

パリ大学留学 |

|

|

|

演劇・映画を研究するかたわら、二年半にわたってヨーロッパを巡る |

|

|

| 1974 |

帰国後は流派に属さず、いけばなの原型である「たてはな」と、千利休が大成した自由な花「なげいれ」をもとに、花によって「日本の肖像」を描くという、独自の創作活動を続ける |

|

|