| 骨格のある服 |

| 土田真紀 |

坂田さんのTシャツ。安藤さんのサロン。どちらも数年前に一度身に付けたら手放せなくなって、他のものを身に付ける気がしなくなってしまった。原型そのままのTシャツも筒状の布でできたサロンも、作りそのものは驚くほどシンプルで、平凡でさえある。それなのに他とは何かが確かに違っていた。以来言葉にしないまま、けれども一層はっきりと感じてきたその違いをいま言葉にしようとして、結局「余分なものがない」ということではないかと思う。

二人の服はただシンプルというだけでなく、素材の選び方、素材と分量のバランス、色合いはもちろん、ボタンひとつ、縫い目ひとつにも、そうでなければならない、それ以外にないという必然性がいつも感じられる。「余分なものがない」ということに対して神経が行き届いているといえばよいだろうか。それでいて、ミニマリズム、あるいは単に機能的ということではなく、一見そっけないTシャツもサロンも、身に付けることによって様々な表情やニュアンスが生まれてきて、「余分なものがない」ことは同時に豊かであることを知らされる。巷に氾濫する服が、余計な装飾や過剰なデザインに溢れ、細部に至るまで何か不必要なもの、あるいはそぐわないものを感じさせるのとは正反対である。

巷の服の外見から感じ取れる「余分なもの」、それはひいては服をつくる、あるいは着るという行為そのものに、何か不必要なものがたくさんくっついてしまっていることの現われでもあるような気がする。いまの世の中で身に付ける物ほどめまぐるしく変化していくものはない。デザイナーは少なくとも春夏、秋冬と年2回のサイクルで次々と新しいデザインを発表し続けなければならない。享受する側にとっても、ファッションは日常に変化を与え、新しい気分を身に纏うことができる手っ取り早い手段である。そうしためまぐるしさはすべて私たちが知らず知らずのうちに際限もなく増殖させ続けている欲望と深く関わっている。「余分なもの」のもとを辿ればそこに行き着くような気がするが、決してたくさんの服をつくってたくさんの人に売ろうとはしない坂田さんと安藤さんの服は、この誰もが簡単に呑み込まれてしまう欲望の渦から端然と距離を置いている。

また二人はともに服をつくるということに関して特に専門的な勉強をしていない。「余分なものがない」ためには既成の服の観念に捕らわれない視点もまた必要だったのだろう。専門的な知識や技術の代わりに、自分にとって何が好ましいかという基準、一般的な言葉でいえば「感覚」だけを頼りに試行錯誤して服をつくってきた。私が二人の仕事に心から共感を覚えるのは、二人の選ぶ素材や色や形が好きであるということはもちろん、それらを選び取る「感覚」の核にこの「余分なものがない」ことに対する確かな感性と断固とした姿勢があると思うからである。それは私にとって言葉になった思想や信条よりも信頼できるもののような気がしている。

余分なものがない服には、余分なものだらけの服にはない骨格がある。骨格のある服をつくる坂田さんと安藤さんは、その優しい外見や物腰、人柄に反して、芯は強情で頑固にちがいない。骨格のある服が少ないように、強情で頑固に服をつくり続ける人もまた少ない。ともに得難い存在だと心から思う。 |

|

|

|

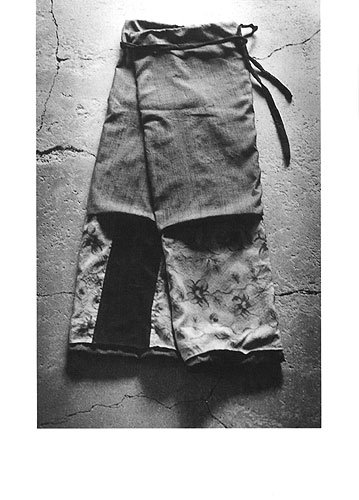

| 安藤明子 綿入袷サロン |

| 坂 田 敏 子 |

| 1977 |

古道具坂田の一角に子供服mon Sakataを始める |

| 1983 |

独立して目白通りに移り、大人の服が中心となる |

| 1997 |

新装mon Sakataに於いて20周年記念「糸・布・衣展」浦京子・安藤明子・坂田敏子 |

| 1999 |

「糸・布・衣展」二回目の展覧会を百草で開く |

|

|

| 安 藤 明 子 |

| 1992 |

茶道をきっかけに衣生活を模索し始める この頃から夫と古道具を集め始め、雑誌で古道具坂田の存在を知り強く惹かれる |

| 1994 |

古今東西の美しいと感じた布を素材に衣服の制作を始める |

| 1996 |

坂田さん御夫妻に初めてお目にかかる |

| 1997 |

mon Sakata「糸・布・衣展」に参加させていただく |

| 1998 |

百草を始める |

| 1999 |

「糸・布・衣展」(ギャルリももぐさ) |

|

|